動画レッスン「ルート・ポジション)

- Mojo

- 2019年6月17日

- 読了時間: 3分

コードネームやキーなどを示す時に使うアルファベットは、「A B C D E F G」 の7つ

ですが、これはそれぞれ「ラ シ ド レ ミ ファ ソ」という音の名前でもあります。

*全音か半音かの音程間隔は鍵盤同様ミとファ(EとF)、シとド(BとC)の2ヶ所が半音並び(1フレット間隔)で、他は全音間隔(2フレット間隔)となっている

コードの場合だと、その音がルートであることも示しています。

さて、ギターのレギュラーチューニングは、低い方から

6弦がE、5弦がA、4弦がD、3弦がG、2弦がB、1弦がE となっていますが、

私が初心者の方にギターの仕組みについて説明する時、

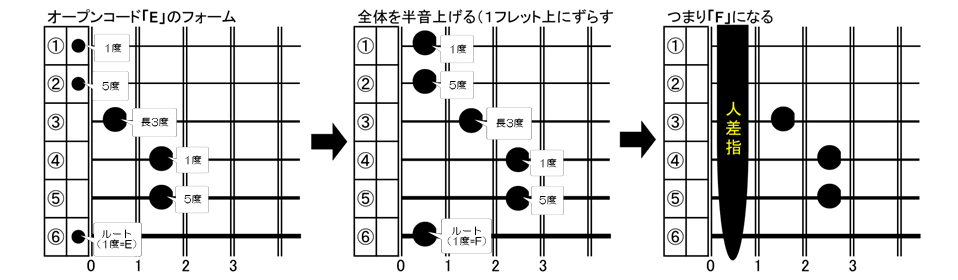

「このナットの部分というのは皆さんの人差指の代わりに押さえてくれているのだと捉えてください」

と言います。

それが理解出来れば、オープンコードのEのフォームを全体に半音上にずらしたのがFになるという構造的な仕組みを理解しやすいからです。

*コード「E」の”メジャーコードとしての”構成音である「1度+長3度+5度」の音程間隔を配置して出来ているフォームであるから、平行移動してもルートが「F」に変わったメジャーコードであることをキープしていることがわかる

オープンコードEのルートは6弦開放のEですから、その半音上にあたる6弦1フレットのFをルートにして見かけ上Eのフォームを押さえることによってコードのFが弾けることになるということは、同様に指板上を平行移動していけば、それぞれのルートを持つコードが全てのキーで弾けるということに気付けると思います。

このアプローチで重要になってくるのが「ルート・ポジションの認識」です。

6弦の何フレットを押さえるとルートとして何の音になるのか、ということを把握しておく必要があります。

特にギター演奏で使う頻度が高いのは、6弦がルートのフォーム、5弦がルートのフォームです。

指板上のどこを押さえたら何の音になるのか、全て覚えなさいと言われたら結構大変ですが、まずは6弦と5弦についてだけ覚えるのならちょっと気が楽ですよね。

6弦は

開放がE、1フレットがF、3フレットがG、5フレットがA、7フレットがB、8フレットがC、

10フレットがD、12フレットでまたEに戻ります。

5弦は

開放がA、2フレットがB、3フレットがC、5フレットがD、7フレットがE、8フレットがF、

10フレットがG、12フレットでまたAに戻ります。

*ギター指板上で3フレット、5フレット、7フレット、 9フレット、12フレット…に配置されている「ポジションマーク」を目安にして覚えましょう

これを覚えてしまえば、例えば「Cm7」と言われたら、5弦3フレットのCをルートに持つフォームで弾くか、あるいは6弦8フレットのCをルートに持つフォームで弾くかといったバリエーションを身につけられます。

あるいはAのマイナー・ペンタトニック・スケールということで6弦5フレットのAをルートに置いたボックスポジションでの運指を覚えて使えるというのであれば、「ではCのブルースで」と言われたら6弦8フレットのCまで平行移動して同じ運指で弾けるということも実践出来るようになるわけです。

ということで、まずは6弦、そして5弦のルートポジションは覚えるようにしましょう。

では、また!

コメント